【國際香港誌 29】九龍半島拓地:被遺忘的地緣政治功能 (Patreon)

Content

香港之所以成為國際大都會,與香港島逐步得到地緣政治的對岸延伸土地,關係至鉅。今天的香港人習慣了「香港」不只是香港島,但這並非1841年香港人的概念。而將九龍半島與香港島連成一體,可以看到英國人的周密考量:畢竟在其他英國殖民地,很少有「香港島+九龍半島+新界租地」的三部曲拓地歷史,三者的結合,並非歷史必然。不少香港人童年時,玩過一個名叫「香港・九龍・新界」的集體遊戲,以為它們的整合乃理所當然,其實背後的邏輯,彌足深思。

隨著1850年代的城市發展,單憑香港島很快就無法滿足港英政府的發展需要,而歐洲列強又開始仿效英國,要在中國找港口。為了強化英國在中國南部沿岸的國際窗口地位,「九龍」這個位於維多利亞港上的半島、當時還是大清帝國新安縣管轄範圍的地段,就進入了英國拓地的視野範圍。

九龍半島比起香港島地勢平坦,雖然面積比香港島小,但基本上都是可以輕易發展的宜居土地,與香港島隔岸而治,加在一起,就扼守了南中國的海上咽喉。它與香港島之間不明顯的海上邊界,在1841-1860年間,經常引起中英兩國的執法權問題,英國需要獨佔海港兩岸的想法,就逐漸產生。與大英帝國另一遠東重鎮新加坡相比,它扼守的馬六甲海峽也要與荷蘭共享(荷蘭長期殖民統治荷屬東印度群島),假如維多利亞港為成為大英帝國「內海」,國際籌碼就會比當時屬於海峽殖民地的新加坡更多。

這導致了港英政府對於香港防衛產生更進取的想像。1859年,輔政司孖沙(William Thomas Mercer,又譯馬撤爾)發表《九龍半島問題備忘錄》,指出「我認為首先是可以防止其他強國佔領九龍,或者更令人擔憂的:由不懂秩序、不守規章、蔑視中國管轄權、不正當的移民們佔領九龍。我相信,我們有時有機會在該處行使權力,正是由於沒有這類人。」[1]

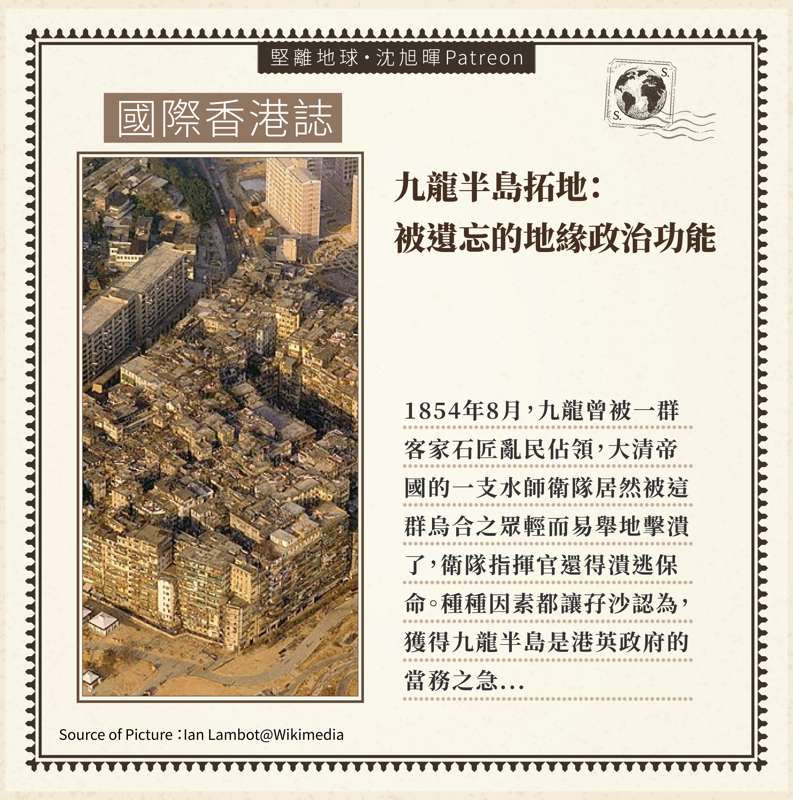

當時港英政府尚未有權管轄九龍半島,認為尖沙咀的鄉村除了農民,便是盜匪,對香港島構成重要威脅;鴉片戰爭導火線之一的「林維喜案」,就是英國水手和大清帝國新安縣管轄的九龍半島尖沙咀村村民之間的衝突。然而由於大清帝國對國際法的不理解,維多利亞的管轄一直懸而未決,例如在九龍半島海岸附近抛錨的外國船舶,雖然鄰近大清管轄土地,卻一直都由港英政府處理,這是當時法律上沒有解決的灰色地帶。英國司令官其實已經開始進入對岸,但在九龍的英國司令官也向孖沙報告,只自己沒有權力管轄當地、當地的中國軍隊卻孱弱不堪,結果只會令九龍半島成為非法勢力佔據的「三不管」地帶(就像後來的九龍城寨那樣)。1854年8月,九龍曾被一群客家石匠亂民佔領,大清帝國的一支水師衛隊居然被這群烏合之眾輕而易舉地擊潰了,衛隊指揮官還得潰逃保命。種種因素都讓孖沙認為,獲得九龍半島是港英政府的當務之急。

由是,孖沙向港英政府尖銳地指出維多利亞港當時國際法律上的曖昧,會帶來嚴重後果:「習慣法裁判權正在消亡。迄今為止,香港政府高等法院仍然認為,儘管香港港口是一個海灣,在那裡仍適用習慣法。但是,我懷疑這一裁決只是為了方便。現在通過把九龍半島變成香港殖民地的一部分,對一切法律意義而言,該港口便成為『領海』,便可以合法地使用習慣法了。」為了鞏固英國殖民者的決心,他還以城市發展的角度,游說他們佔領九龍半島:「香港這個城市發展過快、擁擠不堪、費用昂貴。要為香港居民提供方便的設施,並通過偶爾改換空氣、環境,以及如同現在一樣躲避這沉悶的山坡單調的生活,來改善他們的健康狀況。」[2]

至於英國官員最終同意「拓地」,更多不是從香港本位出發,而是以國際關係的大國博弈角度去防微杜漸。導致九龍半島被永久割讓的英法聯軍之役,雖然是英法兩個帝國結盟作戰,但英國其實很擔心法國渾水摸魚,佔領香港島的鄰近港口,而經此一役,法國亦逐步鞏固廣西一帶為勢力範圍,連接旁邊的法屬印度支那,後來更租得了廣州灣(今日廣西湛江),一切都顯得要與英屬香港分庭抗禮,而且法國在華勢力範圍與其他法國殖民地陸地上連成一體,某程度上更能彰顯法蘭西陸地大帝國的實力。而不久前英法聯同額圖曼帝國、薩丁尼亞王國,與俄羅斯帝國進行了克里米亞戰爭,俄羅斯戰敗後,也有意在遠東找回失去的榮光、拓展勢力範圍,甚至一度曾考慮在香港島附近尋找據點。

這些博弈,都讓英國希望將香港島的國際地位強化。所以英國佔領九龍半島,既是為了捍衛香港島的防禦,消除國際法律上的灰色地帶,獨佔維多利亞港,同時也是為了以香港為遠東橋頭堡,杜絕其他列強後來居上。

[1] 〈英國殖民地部檔案〉,C.O.129/74,《關於九龍半島問題的備忘錄》,頁 99-107。(https://www.eduhk.hk/chineseculture/content/hkculture/tm/history/history04.pdf)

[2] 同上。