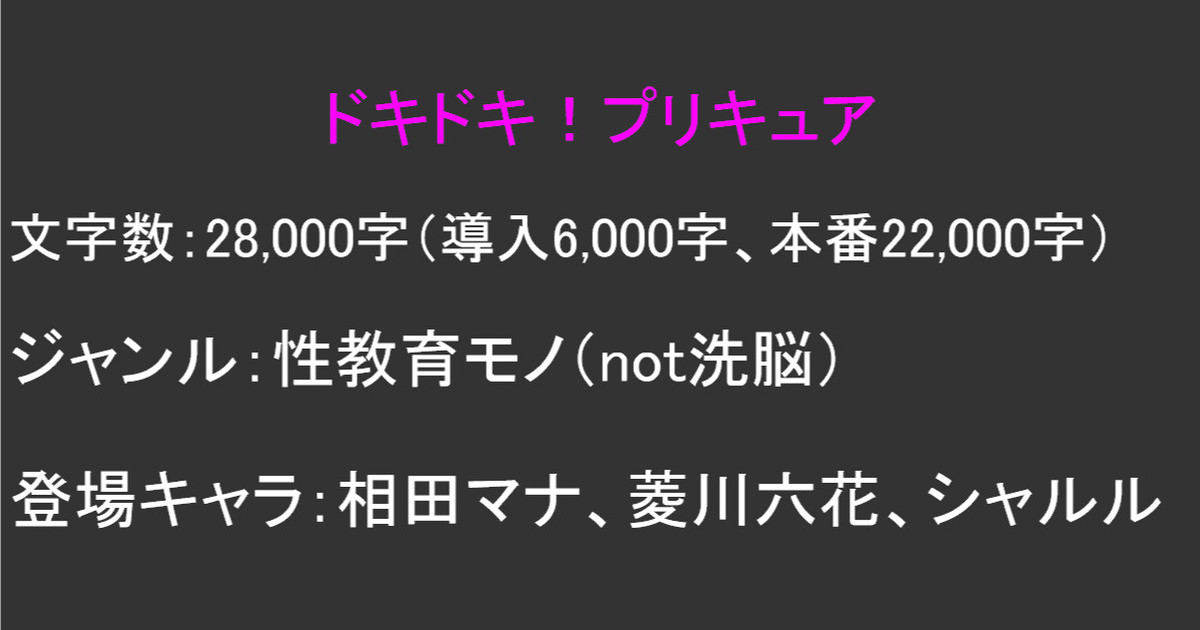

【本番シーン】日本の未来のためにセックス!?マナと六花のドキドキ性指導体験!【限定公開】 (Pixiv Fanbox)

Content

(前回)

【導入】日本の未来のためにセックス!?マナと六花のドキドキ性指導体験!【全体公開】

『頭が痛い』とは、まさに今の状況なのだろう。 大貝第一中学校生徒会書記、『菱川六花』は気が重くて仕方がなかった。 まだまだ未熟な小娘という自覚はもちろんあるが、それでもやはり自身は『苦労人』という気質なのだという自己分析も出来てしまうほどである。 それでもまさか、自分がこのような『実験的措置...

太い、体だった。

岩のような体というわけではない。

胸板やお腹には肥満体と呼ぶに相応しい脂肪がたっぷりと蓄えられており、その脂肪も相まって『ゴツゴツとした』という印象よりは『丸々とした』という言葉が似合う体である。

それでも大きく、厚く、太い体だった。

肥満体の人物を揶揄する言葉で『首がない』というものがあるが、それは首周りに脂肪がつくことで肩と顎までの『くびれ』がなくなってしまうことで生まれる言葉である。

だが、この体はその脂肪が首にもあるものの、同時に肩の筋肉が大きく盛り上がっていることが合わさった、肥満ゆえの首が消える現象と筋肉によって首が短くなる現象の二つが同時に起こっているからこその『首の消失』であった。

服を脱いで下着姿となってそんな体を晒している乙姫存愛という『男』の体に、三人の少女は思わず目を見開いて注目してしまった。

「それじゃ、マナちゃんと六花ちゃんも服を脱いでみようか。シャルルちゃんはそこで待っててね」

「は、はい……!」

「わかり、ました……!」

相撲を知識でしか知らなかった人物が土俵入りする力士の存在感に圧倒されてしまうように、少女たちの小さな世界ではこのような『厚み』を持つ人間が目の前に現れることはあり得ないことだったのである。

肥満の人物につきまとう不潔感という印象も、短く髪を刈っている上に商売柄スキンケアも十分に行っている存愛には存在しない。

先ほどまではニコニコとのん気さを感じさせていたマナも、いかにもな『男の体』を前に突きつけられることでようやく自身が何をするのかということ意識してしまったのか、少しだけ元気が消えてしまっている。

六花も同様だ。

先ほどまでは何故こんな事になってしまったのだろうかという不満のようなものが先立っていたが、ここに来て『自分はこれからセックスをするのだ』という現実を認識してしまう。

だが、ここで引くわけにはいけない。

それは国からの依頼なのだということと、後回しにしても将来的には性指導を受けることになるであろうという諦観から来るものではない。

自分が逃げ出せば大事な幼馴染――胸に秘めている、自分自身でもはっきりとした応えがわからない『淡い想い』を抱いている相手であるマナが、自分の知らぬところでこの中年男性とセックスをしてしまうことになるのだ。

「それじゃ、ぬ、脱ぎます!」

「六花……!」

だからではないが、先に意を決したのは六花からであった。

目の前の、明らかに父親よりも上の年齢の男性と性行為をするために衣服を脱ぐ。

これは六花の脳がなにかおかしくなったからでも、ましてや邪悪な思惑によって無意識に操らているからでもない。

これからは世界がそういうものになるのだと、国が目的を持って行動していき、そんな方針を取るには十分な理由だと、未だに子供でありながらも早熟な六花自身も総理の演説を聞いて納得してしまい、それを行おうと自らの意思で決めたのだ。

ただ、それでもやはりこれはセックスではなく、ただの性教育に過ぎないのである。

愛する異性との――あるいは、愛する『同性』とのセックスならば別だろうが、六花はムードもへったくれもなく、ものすごい勢いでセーラータイプの制服を脱ぎ捨てていくのであった。

「こ、これでいいですか?」

菱川六花の『青い果実』という表現がよく似合う、未成熟な体が晒される。

その下着は年相応の愛らしさと、どこか大人に憧れる様子がうかがえる落ち着いたものだ。

だが、特筆すべきはその下着に包まれた美体だろう。

とにかく、細い。

先に服を脱いだ存愛の体つきが男らしい、太く厚いものだったからこそ、六花の細すぎるほどに細い体が際立ってしまう。

それでいて、うっすらとではあるが脂肪が胸や腰、お尻や太ももに確かに残っている。

これからどんどんと美しく淫靡に、どんな男からも望まれる魅力的な女性の外見に成長していくということがはっきりと分かる体だった。

「うん、それじゃマナちゃんも準備をしようか」

そんな六花の堂々とした脱ぎっぷりにも、存愛はたいした反応を見せない。

現在48歳、半世紀近く生きてきた大人である存愛からすれば、『正しい性教育を指導する指導員との実技指導』などふざけているとしか思えない国政ではあるが、それに選ばれた以上は何を求められているかも理解できている。

これがなにかの撮影で恥ずかしがっている女の子が居たのならば『そんなに六花ちゃんはセックスをしたかったんだね』などとからかっただろうし、あるいは、被虐的な趣味を持っている相手とのセックスならば『恥知らずな女だな……』と蔑んだたろうが、これはそういうことではないのだ。

未熟な子供に正しいセックスを教えることを国から依頼されるなんて、セックスで生計を立ててきた人間としては名誉以外の何者でもない。

そのため、ニコニコとした余裕ぶっている存愛であるが、それなりに『真剣』な気持ちを抱いてこの性教育に挑んでいるのだった。

それでも、六花の下着姿を見たときにはその余裕の仮面が一瞬だが確かに剥がれて、『男の欲望』が表れたのだが――――逆に、六花ほどの美少女が下着姿を晒したというのに、ほんの一瞬でしかその欲望の本性が表れなかったのは、さすがと言うべきだろう。

「で、では! 失礼しまーす!」

顔を赤らめながらも堂々とした様子で服を脱いだ六花とは裏腹に、恥ずかしさを誤魔化すように過剰に明るい色を持つ大声を発しながらマナが服を脱ぎ捨てていく。

ストリップではないために何かをもったいぶるような、他人の視線を意識するような脱ぎではなく、これもまたやはりセーラー服を脱ぎ捨てることに重きを置いた、色気も何もないものであった。

「こ、これでいいですね?」

だが、その中から現れた体つきにはすでに女のフェロモンとでも呼ぶべきものを漂わせる体である。

もちろん、大人の成熟したものにはまだ遠いものであることに違いはないが、それでもハッキリとした凹凸というものを感じられるのだ。

運動神経が抜群に良いマナはインドア派な六花よりも激しい運動を行っているためか、腰はキュッとくびれているのだが、早熟なのか胸元には早々に媚肉がついているように思える。

代わりに、腰回りこそ柔らかな肉がありつつもお尻もまた持ち上がるように引き締まった、小ぶりなものであり、これは椅子に座って勉学に励むことが多い六花の少々丸いお尻と対象的な印象を感じさせるものと言えるだろう。

熟し切っていない青さに塗れた――――しかし、その青さこそが甘美なイメージを与えるであろうなんとも『美味そう』な果実である。

六花だけならば抑え込めたが、その六花とはタイプの異なる活動的な美少女の下着姿が並んでしまうことで、存愛は少しだけ自身の中にある『野獣』が舌舐めずりをさせしてしまう。

だが、講師としての自覚があるがゆえに理性でそれを抑え込む。

楽しむにしても、己の中の獣欲に身を任せるのは得策ではない。

大人として、この未熟な果実を淫靡な味わいに育てる楽しみを味わうべきだ。

「それでは早速、実技を始めようか。座学は省くから、とにかく今は身を任せて欲しいな」

「……乙姫先生に、ですか?」

思わず漏らしてしまった言葉の中に、六花は自身の中の嫌悪感が表れてしまったことを自覚した。

父親よりも上の年齢の男性に身を任せる、つまりは抱かれることに対して拒否感を覚えるのは当然のことと言えるだろう。

その少女らしい嫌悪感を、存愛は当たり前のものとして受け入れる。

「セックスにはどうしても経験が出るからね。上手な方に身を任せるというのも大事だよ。もちろん、『相手に自分を気持ちよくしてもらう』じゃなくて、『お互いがお互いを気持ちよくする』って意識は忘れちゃいけないけどね。

えっと、六花ちゃんは同性カップル向けの指導で、マナちゃんは特別指導コースかな」

「そうです! 知れることは全部知りたいので……!」

「はい。よろしくお願いします……あの、同性カップル向けも、指導員の人は男性なんですか?」

性指導を受けることに足踏みをしていた六花が、妥協案として選んだものが『同性カップル向けコース』というものだった。

その響きから指導員は同性の女性となるものだと思っていたために、男性である存愛が表れたことに戸惑っていたのである。

ただ、同時にマナとの共同での指導も希望したため、マナが生徒会長として生徒みんなの見本となれるように『特別な指導』を望んだことに引っ張られて、存愛からの指導を受けることとなったのだ。

「う~ん…………副会長の十条くんが今やってる女性指導員の人にお願いできなくもないけど、その場合はマナちゃんと離れちゃうかな。六花ちゃんは信用できる友達と一緒にって希望もあるし、こっちに来てもらったんだけど、やっぱり不満かな?」

「……いえっ! マナと一緒がいいです。すみません、話の腰を折ってしまって」

頭の良い上に理解も早く、悪く言えば諦めも早い六花はそれを読み取って、講師が存愛となることを受け入れたのである。

元々、六花は確かに同性愛の気を持っているが、別に男性嫌悪というわけではない。

カビの生えた言い回しになるが、『好きになった相手がたまたま女性のマナだっただけ』という自意識でもあるため、存愛に抱く嫌悪感というものもそれほど大きなものではないのだ。

「それじゃ、普段はキスから始めるんだけど」

「き、キス!? キスもするんですか!?」

「もう~、六花。これは指導なんだから別にそういう特別なものじゃないよ。人命救助の人工呼吸と一緒だって!」

「うん、そうだね。女の子にとって唇は大切なものだから希望があればそれを省くけど……正直、性行為でキスってとても大事なことだから、そのテクニックは磨いてほしいかな。将来的に、幸せなセックスをするためにね」

「っ……き、キス……それは……す、すみません! 私は、な、なしでお願いします……」

「さっきも言いましたけど、私は全部お願いします! 後からみんなにも教えれるように、お手本になれるように、色々と知っておきたいので!」

六花はキスを拒絶したが、マナは性教育に果敢に挑んでいく。

キスの指導を人工呼吸に例えた通り、マナにとってこれはあくまで『教育』なのだ。

もちろん、乙女らしい恋愛と性行為に対する夢や願望も持ち得ているが、『それとこれは別』という意識を持った状態で性教育に向かい合っているのである。

その割り切りもまた、マナのカリスマと呼べるものの特徴と言えるだろう。

「それじゃ、まずはマナちゃんに性指導を行うので、六花ちゃんとシャルルちゃんはその場で見学をしていてください。同時にやっても良いけど、それはさすがに初めからハードすぎるからね」

「わ、わかりました……」

「マナ、頑張るシャル!」

そう言って、存愛は空き教室に置かれた不釣り合いなベッドへとマナとともに腰掛ける。

下着姿の少女と中年男性はなんともちぐはぐで、やはりどこか『犯罪的』な印象を与えるもので、存愛の抑えきれない獣欲がぶり返してしまうのだった。

だが、これも教育。

自身の感情を抑えながら存愛はその大きな手でマナの細い肩を掴み、ぐっと自身の体へと引き寄せる。

そして、近づいたマナの顎を優しく右手で掴み、わずかに顔を上へと傾けさせて、誰も触れたことのない純潔の唇へと自身の唇を重ねていくのだった。

「んちゅぅ……ちゅぅ、ちゅっ、んぅぅ……」

存愛にとっては『おままごと』のような、唇を重ね合わせるだけの拙いキスである。

だが、それはあくまでも女殺しという肩書まで持つ経験豊富な存愛にとっては、だ。

あまりにもスムーズに体を引き寄せて、優しく顎を持ち上げられて、唇を重ね合う。

先ほどまではニコニコとした人好きのする中年ではあるが、美形というわけではない平凡な肥満体の男性というイメージしかなかった乙姫存愛が取ったとは思えないあまりにも手慣れた、『イケメン仕草』とでも言うべき動きである。

それを、性経験はもちろんのこと男性との交際関係も一切存在しないマナにぶつけられたのだ。

初めてのキスは、とても人工呼吸とは思えない甘美なものだった。

普段は堂々とした大人にも負けないものの少女らしいハツラツさを伴っている『人たらし』である、特別な少女であるはずのマナが、むしろそんな彼女に惹かれた普通の女の子たちのように思わず頬を赤らめて、目を少しだけ瞑ってしまったほどである。

「マナちゃん、次は舌も絡めて。唾液を交換するんだ」

「んぐぅ。ちゅぅ、れ、れろぉぉ……ちゅぅ、じゅるる、んぅ、れろぉ……」

そんなマナとは対照的に、存愛は器用にもキスをしたまま言葉で指示を出していく。

同時に、自身の分厚くて短い舌でマナの唇の中へと割って入り、閉じられているマナの歯をなぞるように舐め動かすことで、その扉を開くように指示を出す。

その指示に従うように、マナの顎が開いていく。

流し込まれる唾液は自身のものとは違ってなんとも酸っぱいが、嫌な気分にはならない。

むしろ、自分の高い体温とは少々違う唾液を嚥下することで、自身が今から他人と一つになるということを強く意識してしまい、腰がぶるりと震えるような不思議な快感を味わってしまうほどだった。

「ま、マナ……なんでそんな顔……ごくっ……」

「う、うわわ……! マナのあんな顔、見たことないシャル……!」

見学をしていた六花とシャルルは、そんなマナの変化を見て戸惑いの声を上げてしまう。

二人にとって相田マナという少女は、文字通り『超人』だった。

もちろん、マナにだって苦手な分野というものはあるし、そもそも挫折をしかねないほどに弱い部分を見せるということもある。

だが、この性教育によるキス指導を一つの『男と女の戦い』と見るならば、完全にリードを奪われてなすがまま、それを心地よさそうに目を細めているマナの姿は、あまりにも二人のイメージの中にある『相田マナ』という少女のイメージからはかけ離れた姿だったのだ。

「ふぅ……こんな感じかな。どうだい、マナちゃん。キスをしてみて、どう思ったのか言ってごらん」

「は、はい……そ、その……別の人の唇って、本当に自分のものとは全然違うんだなって感じた後に、なんだかすごくゾクゾク~って変な感覚が走っちゃいました。

そこでは、その、なんだかわからなかったけど……でも、乙姫先生の舌を受け入れて、唾を飲み込んだことで、『これからこの人と一つになるんだ』って意識が強まったことで、それが興奮なんだ~っていうのもわかったというか……!

うわ~! な、なんだか私、すごい恥ずかしいこと言っちゃってる!?」

「いいんだよ、それが大事なんだ。性行為のときには自分がどういう風に感じたのか、それを相手に伝えることでお互いの体だけじゃなく気持ちを重ね合わせることに繋がるからね。ちなみに、僕はマナちゃんとのキスはとても気持ちよかったよ。唇は柔らかくて、慣れてない感じが可愛くて、唾は少し暖かくて甘めで……キスをすることで、マナちゃんのことが少しだけどわかったからね」

「っ~~!」

歯の浮くようなセリフだが、マナの顔を真っ赤に染めさすには十分すぎるものだった。

そこでマナは、いや、そばで見ていた六花もまた、乙姫存愛という男性がただの中年ではなく、性行為のスペシャリストなのだということを実感してしまう。

女性を気持ちよくさせることに、あまりにも慣れているのだ。

それもまた一つの力なのだと、至近距離で濃厚なキスを見せられたことで六花は圧倒されてしまう。

六花が穢れを知らない初心な乙女であるからこその動揺だった。

「マナちゃん、キスの仕方はわかったかな?」

「はい……なんとなく、ですけど」

「それじゃ、六花ちゃんにキスをしてもらえるかな。同性愛コースだし、それでもキスの大事さは知ってもらいたいし」

「えぇ!?」

「六花と、ですか!?」

「本当はまだ先だけど、特別コースには同性愛コースと同じことをしてもらうから、まずは試しということでね。やっぱりセックスでキスって大事だから、そういうものがあるってことは六花ちゃんにも知ってもらいたいんだ。シャルルちゃんも見学だけど、キスぐらいなら僕としてみようか」

「は、はいっ」

「わかったシャル……!」

そうやって動揺をしている六花に追い打ちをするかのように、同性愛コースを希望することを理由にマナと六花がキスをすることを存愛が促していく。

先ほどのディープキス一つで場の空気とでも言うものが存愛に支配されたというべきか、この場では彼に従わなくてはいけないという意識がマナとシャルルにはあるのか、そんな言葉にも納得したように行動を取るのだった。

一種の『洗脳』というのは、こういうことなのだろう。

「ちょっと待って、マナ! さすがに、そのマナとキスするのがこういう場でっていうのは……!」

「もう、六花。さっきも言ったけどこれは性教育なんだから恥ずかしがったりしちゃダメだよ?」

ついていけないのは、義務感や使命感のようなものではなくマナへと恋慕を抱いている六花だけだ。

マナの考える通りにただの性教育だと思えれば、こんなものはいつもしている勉強と変わりないのだと思えば、六花だってキスのことを人工呼吸だと割り切れたかもしれない。

だが、そのキスの相手が『相田マナ』となると様々な感情が生まれてしまい、とてもそうと思えない。

顔を真っ赤に染めている六花に、マナは唇を重ねていく。

「んぅ、ちゅぅ……ぬぅ、むぅっ……」

「あっ、ふぅぅ、んくぅぅっ……!」

唇と唇が重なり合う――――ただそれだけで、マナの体温を感じた六花の心には信じられないほどの興奮が湧き上がってくる。

マナの熱。

マナの柔らかさ。

マナの味。

六花は今、唇と舌から伝わってくるその情報の全てを余すことなく記憶しようとしていく。

この記憶だけでどんな困難が立ちはだかっても生きていけると、そんな噴飯もののことを大げさではなく本気で考え始めたほどである。、

六花はここに来て初めて、『この性教育を受けて良かった』という気持ちになったのだった。

「んぅ……ぷはっ」

「はわぁ……」

どこか目をとろんとさせている六花に対して、マナはどこか怪訝な顔をしている。

それにも気づかずに今にも体が空に浮き上がってしまいそうな幸福感に浸っている六花の横で、存愛もまた見学中のシャルルに対してディープキスを行っていた。

「じゅるる、ちゅぅぅ……ちゅっ。れろぉぉ、れろろぉっ」

「むぎゅぅぅ、ふぅぅっ。はぁ、ぁぁぁっ……シャ、シャルぅ……」

シャルルもまた六花のようにどこか浮足立った様子で顔を真っ赤に染めていた。

淡い想いを向けているマナとのキスを行っている六花とは異なり、シャルルは存愛に対して何かしらの感情を抱いているわけがない。

それなのに、こんな顔をしているということは存愛が相当なキスの熟練度を誇っていることの何よりの証明であろう。

「それで、マナちゃん。六花ちゃんとのキスはどうだったかな」

「えっ、あ、それは……その……え~っと……」

マナはチラチラと六花の顔を見ながら言葉を渋っている。

六花はそれを、マナも自分と同様に心地よさを覚えていたのだと思って心が浮き立つような気持ちになるのだが――――少し、マナの様子がおかしい。

どこか、後ろめたそうな顔をしているのだ。

幼い頃からずっと一緒な六花がそんなマナの様子に気づかない訳がない。

「あんまり、気持ちよくなかったんじゃないかな?」

「うっ! え、えっと、は、はい……実は、その……さっきのキスと全然違いました……!」

「えぇっ!?」

そんなマナの口から飛び出した言葉に、六花の頭は真っ白になった。

自分はアレだけ気持ちよかったというのに、アレだけ幸福感に満ちた気持ちになったのに、マナとはそれを共有できなかったというのか。

それは六花にとってショックという言葉では表しきれないほどの衝撃だったのである。

「り、六花っ! 元気を出すシャル!」

「……………」

「キスもそうだけど、形だけを真似たらそうなるってわけじゃないんだよ。

キスを気持ちよくすることにだってテクニックは必要だし、パートナーを放っておいて一方的に気持ちよくなるのもあまり良くないね。

だから、相手が気持ちよくなれる方法を考えて実践するのは、大事なことなんだ」

「うぅっ!?」

そんな六花を慰めるシャルルを尻目に、存愛は悪意でそのようなことを口にしたわけではないと言わんばかりにマナへと言葉を続けていく。

それでも、セックスのプロフェッショナルが口にする言葉は的確に六花の胸を傷つけていくのだった。

先ほどのキス、明らかに六花だけが一方的に勝手に気持ちよくなってしまっていたのだから。

「それじゃ、続きに移ろうか。マナちゃん、ちょっと失礼するよ」

「きゃぁっ!?」

「小ぶりだけど確かに膨らんでるね。マナちゃんは早熟な方かな」

そのまま傷ついている六花を置いてけぼりにして、存愛はマナを後ろから抱きしめる形でマナのすでに成長の兆しを見せている早熟な膨らみに手を伸ばしていく。

指を動かしていけばぐにゅぐにゅという柔らかな感触を覚えるほどには、マナの胸はすでに女性の胸と呼ぶに相応しいものに成長しているものだったのだ。

「んぅ、くぅ……な、なんだか、胸も変だけど、こ、腰も変な感じがするよぉ……」

「ま、マナ……」

「六花ちゃんも良く見て覚えてね。

おっぱいは結構敏感だから強く握ると快感なんかよりも痛みが先に来ちゃうから、常に優しく揉んであげるんだ。乳首も……こうやって、コリコリとこねてあげることも大事だよ」

「はうっぅっ!」

「マナちゃんはあんまり快感を堪えないでいいよ。我慢しすぎると変な癖がついちゃうから、気持ちいいときは気持ちいいと自分で認めて上げるんだ。気持ちいいってことは悪いことじゃないんだ」

頬を赤らめてお尻をもじもじと蠢かしている様子から分かる通り、その胸揉み愛撫にマナは明らかな性的快感を覚えている。

先ほどのキスのマナの艶姿でも興奮を感じた六花であるが、『六花とのキスはあまり気持ちよくなかった』という発言で奇妙な、マゾヒスティックな刺激を受けてしまったためか、そのキスを見ていたときよりも強烈な興奮を感じてしまっていたのだ。

そんな愛撫も終わって存愛の手が離れていくが、それでもマナは体から力が抜けていくのか、存愛の大きな胸板へと体を預けていく。

「はぁぁ……はぁぁ……お、おっぱい揉まれただけで、こんなになるなんて……」

下着越しに愛撫をされただけで、これほどの快感を覚えるとはマナは想像もしなかった。

有り体に言えば、心の何処かで性行為というものを侮っていたのかもしれない。

愛を確かめ合う純粋で美しい行為というのがマナにとっての性行為のイメージで、年齢相応にポルノ作品とは縁遠い生活を送ってきた優等生のマナは、性行為で我を忘れるほどの気持ちよさを覚えるという事自体が知識になかったのである。

だからこそ、存愛というセックスのプロフェッショナルにされるがままにキスと胸愛撫を受けたことで、その純粋できれいなイメージが消え去ってしまったのだ。

「それじゃ、マナちゃん次は……ベッドに行こうか」

「へぁっ!?」

そんな脱力しきったマナの体をお姫様抱っこで持ち上げる。

187センチ119キロの体格はブヨブヨとしただらしない肥満体ではなく、その奥に硬い筋肉が眠る固太り体型だということを感じ取ってしまったマナの胸は思わずときめいてしまう。

それこそ、今まで覚えたことのなかった恋の高鳴りと呼んでも良かったかもしれないが、恋を知らないからこそそれを恋だと認識できなかったのは、マナにとっては幸いだったのかもしれない。

将来的に総理大臣を目指すと公言し、近しい人には『マナならば本当になってしまうだろう』と思わせるほどの力を持つ少女の初恋が、父親よりも年上でセックスで収入を得ている中年の大男というのは、少々グロテスクささえある事実になってしまうのだから。

「足を開いて」

「は、はいっ……!」

元々、性教育には乗り気であったマナだが、明らかにそれとは違う感情を持って存愛に従っていき、ベッドの上で大股を開くという女の子ならば必ず躊躇うであろう指示にもなんの嫌悪感を見せないほどであった。

そのまま下着を脱がされていき、そこで誰の目も触れたことがない秘部が露出される。

「うん、ちょっと濡れてるけどやっぱりまだ足りないかな……処女だから、まだ膣内の肉も硬いだろうし、このままだと負担が大きくなるな」

「っ~~!」

その秘部が存愛にじぃっと見つめられながら評価するような言葉を口にされて、マナは思わず羞恥で顔から火が出るのではないかと思うほどに真っ赤になっていく。

それでも、マナが存愛を拒絶することはなかった。

『これは性教育である』という意識と、『すでに快感で蕩けつつある体』という事実の二つが混じり合って、マナはより積極的にこの性教育――いや、性行為にのめり込みつつあったのである。

「マナちゃん、オナニーの頻度はどれぐらいかな」

「へっ!? あ、あの……ひぅっ。えっと、お、オナニーは……つ、月に二回ぐらい、ですかね」

「それは少ないなぁ。毎日オナニーをしろなんてことは言わないけど、あんまり性欲を貯めすぎるのも良くないよ」

「あぁ、ぅぅ……なんだかムラムラ~ってしたら体を動かすようにしてて、そうするとあんまりオナニーとか、んぅっ、しなくても良いなぁ……ってなってぇ……んぅっ」

マナはオナニーの頻度というプライベートな情報も、躊躇いなく開示していく。

その間にも存愛は太い指で優しく愛撫を重ねていき、どんどんと愛液が流れ出していくのだった。

子供に注射を打つ医者が質問を重ねて注意をひくことで気づかぬうちに打ち終わってしまうのと、ある意味では良く似ている。

無論、この場合は逆に性的なことを意識させて興奮を高めているのだが。

そんな甲斐もあって、性的なムラムラを覚えればスポーツなど体を動かして解消するというあまりにも健康的すぎるマナであっても愛液が十分すぎるほどに流れている。

それでも、相手は処女であるために、念のためと言わんばかりに存愛は入念な愛撫を続けていく。

「六花は、そのオナニー?っていうのをどれぐらいするシャル?」

「わ、わたし!?」

そんな二人を見るしかない六花とシャルルだったが、ここでシャルルが手持ち無沙汰であることと、先ほどのキスやマナの胸愛撫の姿を見て、どこか浮ついてしまったのだろう。

とんでもないことを聞いてきたのだ。

そして、六花もまた淫靡な空気に当てられて、さらに、マナ自身がオナニーの頻度を簡単に口にしてしまっために、『それは人に軽々に教えるようなことじゃない』と諭すことも出来ず、どこか焦ったように言葉を発していく。

「私は……そ、その、週に二回ぐらいよ」

「へぇ、普通はそれぐらいになるってことシャルね」

嘘である。

六花は性欲が少々旺盛なところもあり、オナニーは二日に一度のペースでするし、勉強などで行き詰まっていれば平気で連日のオナニーを行うこともあった。

シャルルと同じくトランプ王国からやってきた妖精のラケルと同居していることもあり、その目から隠れて行うためトイレやお風呂場などで行うことが常である。

「んくぅ、ふぅぅ……あぁっ、ふわぁ!」

「ま、マナ……気持ちよさそうね……」

「シャルルもなんだか、お、お股がムズムズしてきたシャル……!」

その愛撫は長かった。

スムーズにセックスを行うため、実はローションも解いた状態で用意してはいたが、それでもモットーというべきか思想というべきか、存愛はあくまではじめてのセックスではそういった道具を使わないことを良しとしていた。

使うならばある程度スタンダードなセックスを覚えてから、というわけである。

「これぐらいでいいかな」

膣への愛撫は、たっぷりと『30分』は行っていたであろう。

「はぅぅぅ~……ふぅ、ふわぁ……」

その30分の間ひたすらに強烈な快感を味わっていたマナは、顔どころか体中を真っ赤に染めてしまい、もはや呂律も満足に回っていないような状況だ。

腟内からはドロドロの濃厚な愛液を垂れ流しており、それだけでなく膣口はヒクヒクと開閉を続けて処女だというのにその秘奥を見せつけるようにくぱぁと開いている。

さらに、そこから覗ける膣肉は真っ赤に充血してヒクヒクと痙攣するように蠢いていた。

「それじゃあ、そろそろ挿入しようか。マナちゃん、準備はいいかな?」

「ひゃ、ひゃい……ふぅぅ、はぁぁぁ……! だ、大丈夫、ですっ!」

その言葉と同時に、マナは息を吹き返すように意識を取り戻す。

そうして、大きく息を吸い、同じように長く息を吐いて、顔を引き締めて存愛を見つめ返していく。

性教育の実技というあり得ない出来事でなければ、いつもの頼りになるみんなの生徒会長、相田マナの姿そのものと言えるだろう。

だが、それもほんの一瞬だった。

「うん、僕もマナちゃんの可愛い姿を見てたら勃起しちゃったしね」

「ふへぇ!?」

存愛が脱ぎ捨てた下着の奥から現れた、ガチガチに勃起をした男根を見てしまったマナにとってその動揺は大きなものだった。

その体つきから、普通のサイズの男根ならばお腹の脂肪に隠れて短く見えるはずであるというのに、存愛の勃起した男根は強烈な存在感を示すような長く太いものだったのである。

いや、短く見えるという意味ではそうなのだろう。

もしも、存愛が体を絞ってお腹の脂肪がなくなれば、その男根はより大きく見えたはずなのだから。

男根の根本がお腹の脂肪で隠れていてもなお規格外の大きさだと感じてしまう、強烈な存在感だ。

マナの細腕よりも太いのではないかという太さに、三本目の脚なのではと見間違ってしまうような長さに加えて、淫水焼けして黒黒とした色合いまで備えている、相田マナという少女が生まれて初めて見る、『女殺しのヤリチン』である。

「大丈夫、僕は処女の子もいっぱい抱いてきたからさ。痛くはしないよ」

今までのキスや愛撫のテクニックでも感じ取れていたことだが、もしもその二つがなくとも、この男根を見ただけで、どんなことよりも明白に乙姫存愛という男がセックスのプロフェッショナルなのだということを伝えてくるのだった。

それは顔立ちが平凡だとか、女受けしない肥満体にも見える固太りの体型だとか、そんなマイナス要素になりかねないものさえも、どうでもいいものと感じてしまうほどのものである。

有閑マダムとの個人的な交際や女性向け風俗のキャスト、AV男優としての活動などとして、『セックスワーカー』としてこの歳まで生きてきて、都内にマンションまで購入するほどだ。

乙姫存愛とは、それこそ知る人ぞ知る『伝説の男』なのである。

性教育の指導者として存愛を招くことは、存愛の巨根サイズが普通のサイズであると少女たちに勘違いさせかねないのだが、そのデメリットを上回るほどの性行為において秀でているのだ。

「コンドームに関しては付け方についてまた教えるけど、今回は最初だから僕がつけるけど」

「お、女の子にも教えるんですか……? その、コンドームの付け方を……?」

「うん。意外とつけてもらえると喜ぶ男もいるからね。それに、避妊具の使い方を学ぶのも大事なことだよ」

存愛はその大きな男根にコンドームをつけていく。

通常のサイズを上回る巨根の存愛が持つそれはXLサイズなのだが、それを判断できる経験がない三人の少女たちは、小さな円形に過ぎなかったゴムが存愛の巨根を包んでいくその姿を息を呑んで見守ることしかできなかった。

「え、えっと……! そ、それじゃあ! よ、お願いします……!」

「それじゃ、挿れるね」

男根がゴムに包み込まれた姿を見届けたマナは、その白い喉をごくりと鳴らして、少しだけ開いていた脚をさらに大きく開いていく。

存愛を受け入れるという事実を、自分の意志で受け入れたのだ。

マナの一世一代とも言える覚悟だった。

だが、そんなマナの覚悟とは比較できないほどに軽い言葉と動きで、勃起している男根を膣口へと押し付ける。

そして、ぐぐぐっと腰に力を入れて未貫通の処女膣を貫いていくのだ。

「ふぅぅ、うっぅぅ、んぐぅぅっっ~……!」

自分の体の中に自分のモノではない異物が入り込んでくる感覚に拒否感を覚えてしまう。

それでもマナは歯を食いしばり、鼻の穴から大きく息を吐いて、その他人を受け入れていくのだ。

「あぁぁっ!?」

ずぶぅ、ずぶぅっぅぅっ! ぶち、ぶちぶちぃっ! にゅぷぅぅっ!

「ひぐぅぅ、うぅぅぅ、むぎゅぅぅぅ~~!?」

喉から漏れるのは苦悶の声だった。

腟内が体の中から無理矢理に広げられる感覚は、単純に物がぶつかったりするような痛みとは全く別の痛みを生み出すものである。

その苦しみは相田マナという傑物となる卵を持ってしても耐え難いものであり、目からは腟内を掘り進められる衝撃で涙が流れ出していく。

「まずはゆっくり動くからね。マナちゃんも辛いだろうけど……動いてる僕を意識することは忘れないで。耐えようと別のこと考えてたら、正直あんまりいい体験にはならな。常に相手を考えておくんだ」

「わ、わかり、ましたぁ……!」

ゆっくりと腰を引き抜いていき、その引き抜くスピードよりもゆっくりと腰を押し出していくその動きは、スローセックスとも呼べないような、男の立場からすれば性欲を無駄に高ぶらせるだけの相手の体を思いやることに重点を置くような動きだった。

その甲斐あってか、マナの体にも変化が起こってくる。

「はぁ、はぁぁ~~……! あ、な、なんだか、ら、楽にぃ……ふむぅぅっ!」

気持ちよくなるというほどではないが、それでも痛みとは別の甘い感覚が腰を中心に走り出す。

苦痛はまだ残されているが、その甘い感覚がそれを誤魔化してくれるのだ。

少しではあるが、マナの吐息に食いしばって耐えるものではない、思わずと言った様子で漏れ出す蕩けた色が混じりだしていく。

一方で、今度は存愛に変化が訪れるのだった。

「くぅっ……これ、は……!」

存愛にとってもまた、マナの処女穴は過去にも指で数えられるほどしか存在しないほどの極上の名器であると判断していいものだったのである。

もちろん、熟練した女性の熟れた膣腔には程遠い、硬さの残っている上にキツさもとにかく狭いだけという、単純に今の状態だけを比較すれば多くの女性に劣るものだろう。

だが、多くの女性とセックスをしてきたヤリチンの存愛だからこそ、この少女が複数回のセックスを続けて性行為に慣れることで膣腔が開発され、男の欲望を受け入れるに十分な器となった時、それはとてつもないほどの快楽を生み出す名器だということをわかってしまったのだ。

(この子、すげえ締付けだなっ! いや、それだけじゃなくて、俺のチンポを撫で回してくるような……! これが処女のマンコかよっ! こいつ、相当な『名器』に育つ素質が抜群にあるぞ……!)

それは思わず、子供を導く教育者だからということで慣れない『僕』などという気取った口調が吹き飛んで、素の『俺』という一人称から来る乱暴な言葉が出てしまいそうになるほどの快感である。

「あぁっ、はぁ、ふっぅうっ~~! こ、これ、き、気持ちいい、かもぉ……! な、なんだかポワポワしてきた、ぅぅぅ~~!」

そして、マナは早々にセックスへの順応を開始した。

痛みが消えたわけではないが、その痛みを上回る快感が生じだしたのである。

まるで自分という存在が体から抜け出てしまいそうになる未知の快感に、マナは堪えきれずに自分にのしかかっている存愛の大きな体に手を回していった。

119キロの体格に相応しく厚い胸板と広い背中では、マナの腕では回しきれないほどの大きな体である。

「あぁっ! こ、これが、これがぁ……セックス、なんですねっ……!」

抱きしめてしまう存愛の大きな体を感じ取るたびに、男と女の違いもまた感じ取り、それが奇妙な興奮を覚えさせてくれるのだ。

マナはおぼろげではあるが、セックスとはなにかということを理解をしつつあった。

そういう意味で、マナにとっての最初の性教育は成功だったと言えるだろう。

「ま、マナっ……すごい顔してるシャルっ!」

「そ、そんなに気持ちいいの……? こんなに夢中になってるマナなんて、全然知らない……」

本物のセックスだ。

ディープキスだけでも空気に呑まれてしまっていた二人なのだから、それを超えるものを突きつけられれば言葉を失うほどに見入ってしまうのもおかしな話ではないだろう。

無意識に普段よりも内股に脚を曲げて、もじもじとお尻を揺らしているほどだ。

背後から二人の様子を見れば、文字通り『男を誘っている』ようにも見える淫靡な光景である。

「くぅ、それじゃ、射精するからね……!」

「は、はぃっ……! 射精して、くださいぃっ……!」

マナとのセックスで限界を迎えたというわけではなく、そろそろ少女の負担を考えれば終わりであろうという考えから、存愛は射精を告げる。

だが、その言葉に答えるマナの表情を見たことで、これほどの美少女に潤んだ瞳で見つめられることで、むくりと、存愛の中の獣欲が顔を出した。

今までは幼い女の子の体を気遣う腰の動きだったのだが、射精を間近に控えて強く腰を動かしてしまうほどである。

この女に自身の子種を植え付けたいという、原始的な欲求に従った行動だ。

それは文字通り数え切れないほどの女性を抱いてきた存愛であっても、コンドームをつけているためにほぼ間違いなく叶うことがないというのに、そんな当たり前のことを見失ってしまうほどの魅力を今のマナは持っていたのである。

「ぅっっ! 射精るっ!」

どびゅるっ! びゅっ! びゅっ! どぶびゅぅぅ! びゅるるるぅぅぅ!

「あぁっ! ふ、震えてるっ! おちんちんが、な、中で震えてて、あ、熱くなって、ぅぅぅ~~!」

コンドーム越しに感じる射精の瞬間に、マナもまた全身を大きく痙攣させた。

アクメ、というわけではない。

処女喪失セックスでそれを味わえるほど、オナニーの経験も薄いマナは体が開発されていないのだ。

それでも、その『アクメの気配』とでも言うものを感じ取ったのであろう。

挿入された直後の先ほどまでの苦悶に満ちた表情が消え去り、どこか柔らかな表情がマナの顔に広がっているではないか。

「むぅぅ……んぅ、くぅ……ふはぁっ! あぁ、ぬ、抜けたぁ~……!」

存愛の男根が引き抜かれたことで、マナは大きな息を吐く。

拡張されるように挿入されていた男根が引き抜かれても、まだ膣腔は大きく口を開いたままだ。

存愛の男根がどれほど巨大だったのか、ぽっかりと開いたマナの膣口を見るだけでもわかるというものである。

だが、性教育はこれで終わりではない。

「ほら、マナちゃんは特別コースだからお掃除フェラしないとね」

「むゆぅぅうっ!?」

コンドームを脱ぎ捨てた存愛の男根が、マナの可憐な唇に突きつけられる。

射精をしたばかりのチンポにはザーメンと先走り汁で汚れてしまっており、それを口全体を使って拭う『お掃除フェラ』を要求したのだ。

どこか苛立った様子の存愛は、射精の直線の一瞬だけのこととはいえ、百戦錬磨の自分が我を忘れるような感覚を味わわされたことに屈辱を覚えてそれを発散するような印象を与えてくるものである。

しかし、それも仕方ないことだろう。

相田マナという少女は、それほどの魅力を持った少女なのだ。

「んちゅぅ、くうっぅ、れろぉぉ~~……!」

マナもまた、その強引なイラマチオめいたお掃除フェラの強要になんの不満も漏らさずに、口を動かして存愛の男根の汚れを拭い取っていくのである。

上手い訳では無い、経験がないのだからむしろ拙いと言えるだろう。

それでもマナの真面目さが伝わってくる、献身的なお掃除フェラだった。

「ぷはぁっ……! こ、これで、いいですかね……?」

「うん。初めてにしては上手だったよ。よく頑張ったね、マナちゃん」

「あぅ、えへへ……! ありがとうございます!」

従順にお掃除フェラを行ったマナに対して、笑顔の仮面を被った存愛はその頭を優しく撫でていく。

大きな手が髪を揺らすように動くその感覚に、マナは嬉しそうに顔をほころばせて大きな声で返事をしていくのだった。

いい気分だ、というのが存愛の正直な気持ちである。

教師というのも悪くないと、本気で思い始めてしまうほどだ。

「それじゃ、次は六花ちゃんの番だね」

「は、はいっ!」

初めて目の前に突きつけられた本当のセックスに飲み込まれて、じぃっと見つめていた六花は突然声をかけられて、不必要に大きな声を出してしまう。

すでに、下着が用をなさないほどにどろどろに膣口から愛液が流れ出ていた。

それこそこのまま挿入してしまってもいいが、これは性教育である。

「それじゃ、マナちゃん。僕の言う通りに六花ちゃんを愛撫してあげて」

「えっ!? マ、マナがするんですか!?」

「特別コースって本当になんでもやることになるからね。同性とのセックスも学ばなきゃいけないんだよ。さすがに挿入は初めてだから負担をかけないために僕がやるけどね」

「だ、だからって……」

「わかりました!」

「マナぁ!?」

処女喪失した直後ということもあり、どこか腰が引けた姿勢ではあるもののマナは機敏な動きで六花の体をグイグイと引っ張ってベッドへと寝転ばせる。

抵抗しようとすればできるはずなのに、六花はどこか期待したような顔つきのままその強引とも言える動きにされるがまま、その場で倒れ込んでしまう。

マナは体を動かすことに関しては一種の天才なのだろう。

六花を押し倒すと、そのまま脚を開かせて先ほど自身がされたように下着を脱がせていったのだ。

「うわ、女の子のアソコってこんな風になってるんだ……自分のだってしっかり見たことないから、女の子のアソコのことなんて詳しくは知らなかったなぁ」

「や、やめてぇ……見ないで、マナぁ……」

「六花ちゃんのオマンコ、すごい濡れてるね。でも、しっかりとほぐしてあげないとダメだ。まずはそのビラビラを刺激してみてね。あっ、おっぱいよりも繊細だから優しくするんだよ」

「はいっ!」

秘部を想いを寄せている幼馴染に観察したことに涙を流してしまうほどに羞恥を覚えてしまうが、同時に『そういう関係』になれるのではとどこか期待してしまうことで体が淫靡な反応を産んでしまう。

一方でマナはそんな六花の機微を理解せずに、存愛の指示に従って六花の膣へと愛撫を行っていく。

「ほら、シャルルちゃんも覗いてごらん」

「シャル……な、なんだか不気味な形シャルね」

「ちょっとシャル、るぅっ!?」

そんな様子を見学しているシャルルにも見せていくが、至近距離で見る女性器の形は、たとえ六花のぴったりと閉じた幼いものであったとしてもシャルルには少々グロテスクなものに映ったようだ。

そんなシャルルの言葉に六花は反論をしようとしたが、その瞬間にマナの親指が六花の膣の上部にあった突起――クリトリスに触れてしまったのである。

「マ、マナ、そこダメっ! クリトリスは、敏感だからもっと優しくしてっ」

「わわ! ご、ごめんね六花~!」

「ん? この大きさ……六花ちゃん、オナニーのときはクリトリスを弄る感じかな?」

「えっ!? そ、それはぁ……!」

「ほらほら、六花! 先生の言うことにはちゃんと答えないと!」

「……ぅぅっ~~! し、してますっ! クリを重点的にいじってオナニーしてます!」

「やっぱりクリオナが好みなんだね、なるほど……その分、腟内にはあんまり刺激をしない感じかな」

その上、自身のオナニーの癖まで告白される羞恥プレイを味わわされてしまう始末だ。

そんなことが続いて、マナよりは短いものの十数分の間ずっとマナの慣れない手付きで愛撫を行わてしまうのである。

「はぁ……はぁぁ~……んぅぅ……」

「うわぁ、すっごい。六花のアソコから、なんだか匂いも強い液が出てる……気持ちよくなってくれたのかな?」

「相手による違いって意外と大きいからね。慣れちゃうとそれほどじゃなくなるかもしれないけど、六花ちゃんにとってマナちゃんは相性が良かったんだろうね」

だが、拙い愛撫であったとしてもその愛撫を行っている人物が想いを寄せている相手なのだ。

すっかりと蕩けきった体で脱力しきっている六花を前にして、それを『教材』のようにマナと存愛が語っているのだが、今の六花にはそれを批難することも止めることも出来ない。

そして、性教育は六花にとってもクライマックスを迎えていく。

「それじゃ、マナちゃんは六花ちゃんで乳首責めの練習かな。下着越しでもわかるぐらい敏感になっている乳首を、ブラジャーを外して舌で直接しゃぶってあげてね。乳輪の縁を舐めたりするのも効果的だから、そこは六花ちゃんの反応を見て工夫してごらん」

「わっかりました、先生!」

「ふはぁ……へっ……あぁ、い、いれ、挿れるんですか……?」

ぼんやりとした意識の六花を放って、ついにその処女を奪う性教育が始まろうとしていた。

同性愛コースを希望しているため、今回はマナもまた協力しながらの処女喪失セックスである。

「シャルルもマナと一緒にするシャル……!」

「そうだね、シャルルちゃんもペロペロって乳首を舐めてあげてね」

マナと存愛は体を動かして、そのポジションを交換していく。

その動きに合わせてシャルルもまた積極性を見せて、あるいは慕っているマナの『真似っ子』をしているのか、六花を挟んでマナと逆方向になるようにベッドの付近を移動していくのだった。

六花の右肩側にマナ、左肩側にシャルル、そして、股間に存愛が位置取りを済ませる。

三人がかりで責め立てる陣形になりながらも、マナの愛撫を受けて蕩けきった六花はぼんやりとした頭のまま、それを見つめることしか出来なかった。

「それじゃ挿れるから、力を抜いてね」

そんな六花を見下ろしながら、存愛は手早くコンドームを装着していき、六花の膣口へとその先端をくっつけていく。

そして、ぐぐぐっと腰に力を入れていったのである。

「は、はいぃ……ふぎぃ、んぐぅぅ、むぎゅぅぅぅっ!?」

ずぶりゅっ! ずぶずぶ、ぶちぶちぃ! ぶちっ! ずぷちゅぶりゅぅぅぅっ!

存愛の言葉には感情の起伏を感じさせないもので、傍から見れば、菱川六花という美少女の処女膜はなんの感慨もなく義務的に貫かれたように見えただろう。

だが、それは大きな誤りだ。

乙姫存愛は、この仕事を受ける前に自分が想定したよりも大きな興奮を覚えているのだから。

(これは……たまらないなっ! マナちゃんのときも相当だったが、シチュも加わって六花ちゃんはそれ以上だ! 性指導員、のめり込んじまいそうだ……っ、締り良すぎんだろ、このガキッ!)

乙姫存愛はその見た目に似合わない愛に溢れた名前とは裏腹に、普段は『紳士』を気取りながらも性根は『野獣』そのものだ。

いや、女を貪って性の快感を味わいながらも、女をその性の快感の地獄に叩き込むことで金を搾り取って30年以上も生きてきた『人でなし』でもある。

らしくない使命感や義務感でこの性教育の仕事を受けたが、その気持はすでに吹き飛んでいた。

その理由は、目の前で広がっている最高に淫靡な光景がゆえである。

「んちゅぅ、れろれろぉ~……どう、六花? 今度は気持ちいいかな?」

「むちゅぅっぅ、ちゅっ、ちゅっ、ちゅっぅぅ~~! 六花、これでいいシャルか?」

「ふぐうぅ、ひぃい、んんぅぅ~! だ、だめぇ、マナ、い、痛いから……忘れさせてっ! もっと、おっぱいペロペロって舐めてぇ!」

相田マナ、菱川六花、シャルル。

タイプこそ異なっているが、どの三人も文句のつけようもない美少女である。

それも、存愛が今まで抱いてきたような性に奔放で、ともすれば『馬鹿』と呼ばれるような『落ちこぼれ』とは全く違う、本来ならば正しい道を正しく歩けた、『優等生』なのだ。

(やばいな、これ。どんな仕事でも、どんなプライベートでも見れなかった光景だよ。美少女三人が群がって、俺を肉バイブ代わりにしての疑似的なレズプレイ。一周回ってこういうのが好きになっちまったんだよなぁ……!)

そんな三人が目の前で睦み合っている。

一人ずつ別々に抱くでもなく、三人が同じベッドの上で、だ。

(性教育云々とか、正直バカだろとしか思えなかったけど……総理には大感謝だな! これからこのレベルの女の子限定で俺は指導員を続けていこうかな~。ブサイクは他の奴らに任せときゃいいさ)

明らかに正しくないことが目の前で広がっているのに、それが正しいこととされる。

純粋で幼いからこそ成り立っているこの光景を前にして、存愛は思わず『本来の笑み』――――肉食獣が獲物を前にして牙を剥くような、どこか嗜虐的な笑みを浮かべてしまった。

それはほんの一瞬だったために、目の前の三人は気付くことはない。

「はぁっ、あっ、あっ、あぁぁっ~~! い、いい、かもっ!

マナ、胸、すごく気持ちよくなってきた……!

こ、腰も、なんだかふわふわって浮いちゃいそうで……で、でも、こわいっ! 私、どこかに行っちゃいそう! 怖いよ、マナっ!」

「大丈夫だよ、六花。先生に任せようね。ほら、私とシャルルが手を握ってるからね!」

「六花も頑張るシャル! よくわからないけど、もうすぐシャル! わたしとマナが、お胸を舐めて上げる!」

三人は三人ですでにセックスに夢中なのだ。

六花は痛みが薄れてきたことで腟内から伝わる快感というものを感じつつあり、さらには愛するマナと本来は庇護対象のような相手であったシャルルに胸を舌愛撫されるという倒錯的なシチュエーションに夢中になってしまい、目を瞑って身悶えしている。

マナとシャルルはそんな六花の手をぎゅぅっと握って、処女喪失の初セックスとそこから生じる苦痛と快感のあまり頭がパニック状態になっている六花を励ましていた。

マナと手を繋いだ瞬間に、六花の膣が急に狭まっていく。

同性愛コースを選んだのは男性への潜在的な畏れがあったからだろうが、そもそもとして六花がマナに恋愛感情を抱いているのは明らかである。

そんなレズビアンの気を見せる六花の処女を奪えたということが、どうしようもなく存愛に高ぶりを与えてくれるのだった。

(感動的だな……! まるで生の映画を見ているような気持ちだよ!)

元々、存愛は理性的な人物ではない。

腰が自然と早くなり、射精の欲求も強まってしまうのも当然と言えるだろう。

この間抜けなのに美しさすら伴う、それでいて結果的にはエロさしか存在しない光景を作り上げた三人に敬意を示して、存愛は早々に射精をすることにした。

「さあ、もう射精するからね! しっかり受け止めるんだよ、六花ちゃん!」

「ほら、六花! もうすぐだからね! 頑張って!」

正確に言えば、コンドームを付けているのだから膣内で精液を受け止めるわけではない。

それでも射精の瞬間の、破裂したような男根の痙攣は女性にも感じ取ることが出来る。

それを知っているマナは、六花へと声をかけていくのだった。

「はぁ、はぁぁっ! は、はいぃっ! き、きて、来てくださいっ! くぅぅ、ぅぅっ~!」

「ぅぅぉっ! くっ、はぁっ!」

どびゅるるっ! びゅるるっ! びゅっ! びゅるるっ! どぶびゅぅぅ! どっぴゅぶびゅるるるぅぅぅっぅっ!

「あぁぁっ!? は、ふぅぅっ! んきゅぅぅ、ぅぅっぅっぅ~~!?」

本日二度目の射精であるが、一度目の射精であるマナへの射精よりも濃厚な精液が長々と注がれていく。

まだ青さが残るものの美しく将来有望な少女とのセックスも十分に存愛の性的興奮を煽ったが、レズっ気のある美少女を想い人の前で犯す興奮はそれ以上のものだったのである。

腰をぶるぶると震わせながら、コンドームを破こうとしているのかと思うほどの長い射精を続けていき、ついにその腰をゆっくりと引いて、六花の処女膣口から男根を引き抜いたのだった。

(たまんねぇなぁ……! へへ、援交もパパ活もしないような純粋で無垢なガキのレアな処女を合法的に奪えるなんて……これは、クセになるぜ……!)

「ふぅぅ~~……これで終わり。よく頑張ったね、六花ちゃん」

存愛は最低の下衆そのものの考えをしながらも、紳士ぶった笑みを浮かべながら六花をねぎらう言葉を口にしていく。

その際に、マナにしたような頭を撫でる行為はしない。

純粋でこちらに敬意を向けていたマナと違って、六花はそこまでこの性教育に対して心を開いていないように思える。

最も、体を開いた時点で何を言っていると思われるかもしれないが、ここで偉そうに男と女の関係を匂わせれば、レズっ気のある六花は反発心を抱いてしまうかもしれない。

だから、六花にこの性教育へとのめり込ませるためには、別の手段を取るべきなのだ。

「六花、おつかれ~! これ本当にきつかったよね~!」

「う、うん……マ、マナも、こんな大変だったんだね……」

幼馴染のマナとにこやかに談笑をしている六花を見て、存愛はほくそ笑む。

六花にとって今日の性教育で重要なのはマナと同じ想い出を作れたということで、今の存愛はそれこそ肉バイブそのものなのだろう。

それでいい。

その意識を持つことで性教育への心理的ハードルを下げてもらわなければいけないのだから。

(う~ん、プライベートで使えるようになるかもな……素質はマジで十年ぶりってレベルの上玉だし、性教育にかこつけてじっくり育てていくか)

「シャルルちゃん、さっきのマナちゃんみたいにお掃除フェラの練習をしようか」

「シャ、シャル……! わかったシャル! マナみたいに、上手にやってみせる……!」

(シャルルってガキは処女のままフェラも手コキも完璧な変態的な女に仕立て上げるかな。マナ)

そんな二人を見て皮算用をしながら、コンドームを脱いだ男根をシャルルへと向けてお掃除フェラを要求する。

シャルルがマナのことが大好きで、マナと同じことをして、マナのようになりたいとさえ思っているであろうことは存愛のような大人にはひと目でわかった。

マナを出汁に使えば、セックスをしないまま何度もフェラや手コキ、乳首舐めやキスのテクニックを磨かせることなど造作もないだろう。

(さ~て、まだまだ頑張りますかね……光源氏計画ってやつだな)

国が実施した『正しい性教育を指導する指導員との実技指導』の影で、乙姫存愛という男の欲望はどんどんと広がっていく。

その毒牙にかかった事も知らず、相田マナ、菱川六花、シャルルの三人は『性教育』という名目の『調教』にのめり込んでいくのだった――――。